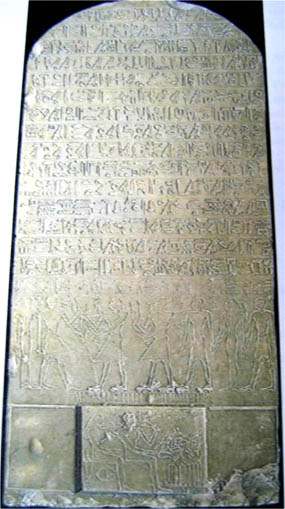

La stèle d’Irtysen

|

La stèle d’Irtysen |

|

|

|

C’est une stèle

d’offrandes de calcaire de grande taille 1,17 m de haut sur 56 cm de

large. Elle est bien datée car elle porte le protocole de Montouhotep

Nebheteprê, roi de la XIe dynastie, soit le début du Moyen Empire. |

|

| Bibliographie: | |

| -

Une traduction de H. SOTTAS: Etude sur la stèle C14 du Louvre"

RecTrav 26, 1914, p.153-165. - Un article de Marcelle BAUD: "Le métier d'Irtysen" CdE XXV, O1/1938, p.21-34. - Un article en anglais mais traduit en français d'A. BADAWI: "The Stela of Irtysen", CdE XXXVI, N°72, p.269-276. - Une traduction partielle de S. DONADONI dans "L'art égyptien", La Pochothèque, Paris 1993, p.116. - Une traduction partielle de Jérôme RIZZO. |

|

| La traduction de H. S0TTAS | |

|

«Son serviteur en titre et favori qui exécute tout ce qu’il approuve

en tout temps, l’attaché au grand dieu, Mertisen. Proscenium [...]

pour... le chef des artistes et peintre, Mertisen. (il) dit : Je

connais le mystère des paroles divines, la conduite des actes de la

liturgie. Toute cérémonie magique, je l’ai organisée sans que rien

m’y échappe. D’ailleurs, je suis un artiste accompli dans son art, un

homme distingué au plus haut point par sa science. Je connais les formules de l’irrigation, les comptes des fournitures, des exemples de calcul, les prélèvements et livraisons en entrées et sorties, de telle manière que tout corps animé vient à sa place. Je sais (exprimer) le port de la figure humaine, la démarche d’une femme, la stature de qui brandit le fer et l’attitude ramassée de qui est frappé; comment un oeil regarde l’autre; l’expression de crainte de l’homme surpris dans son sommeil; le port du bras de celui qui lance et la démarche courbée de celui qui court. Il n’y a personne qui s’y distingue en dehors de moi-même et de mon propre fils, l’aîné. Quand le dieu a ordonné, il exécute et s’y montre habile. J’ai vu des produits de ses mains, dans l’emploi de directeur des travaux, en toute pierre précieuse, et depuis l’argent et l’or jusqu’à l’ivoire et l’ébène». |

|

|

|

|

| M. BAUD, qui s'est intéressée à

l’art égyptien, a analysé celle stèle en soulignant les particularités

d’organisation et de mise en place. |

|

| On a, souvent, remarqué et écrit que

cette stèle est de mauvaise qualité pour l’écriture du texte: les

oiseaux sont difficiles à reconnaître, les hiéroglyphes sont laids; il

y a des erreurs; l’orthographe est mauvaise; certains mots sont écrits

de façon étrange et il y a des hapax ([apaks],

grec hapax legomenon, chose dite une seule fois. Linguistique. Mot ou

expression qui n'apparaît q'une seule fois dans un corpus donné.)

M. Baud remarque qu’il y a des

qualités de mise en page notables; le texte est bien découpé: |

|

| La 1er ligne concerne le protocole royal. |

|

| La 2e ligne concerne les titres d’Irtysen et elle se termine par son nom. | |

| Les lignes 4 et 5 concernent

l’offrande alimentaire avec le proscynème, introduction de la formule

d’offrande avec pr.t-xrw au début de la ligne 4. |

|

| La ligne 6 voit le commencement du texte proprement dit concernant

le métier d’lrtysen. |

|

| Elle considère,

aussi comme quelque chose de délibéré et non

pas dû au hasard que, exactement au milieu de la ligne se trouve mentionné

le métier avec un groupe de mots qui soulèvent des problèmes de

traduction et dessous, le signe des bras qui a l’air de souligner le nom

du métier. A partir de là, le texte précise le métier du sujet, rythmé par des mots d’introduction: jw rx |

|

| Les 3 dernières lignes sont consacrées aux «secrets

d’Irtysen». |

|

| Elle part du principe qu’il s’agit d’un personnage qui

travaille autour du dessin et de la sculpture, qui n’est, peut-être

pas, un lettré mais qui est, par contre, un technicien, un artisan, un

artiste d’où un texte bien mis en place sur le plan formel. Il faut en

effet noter que, en général, les phrases se terminent avec la fin des

lignes. |

|

| Elle le compare aux ouvriers qui travaillaient dans les cathédrales

et qui étaient des artistes qui sculptaient quelque chose parfaitement même

s'ils n’étaient pas des lettrés. |

|

| C’est donc selon elle avec ce regard d’artiste qu’il faut

considérer cette stèle plutôt que d’un point de vue littéraire. |

|

| «Je savais malaxer (gâcher) les ciments, doser suivant les règles,

creuser les fonds, introduire [la pâte] sans que cela dépasse ou creuse

de façon que la matière [la chair] [reste ou] vienne à sa place. |

|

| Je savais la marche d’une figure d’homme, le pas d’une [figure de]

femme, les attitudes des personnages, la pose inclinée de l’ennemi

vaincu; je savais qu’un oeil soit en regard de son modèle (ou de son

pareil), exprimer la crainte sur la face d’un ennemi; je savais le port

de bras de celui qui abat l’hippopotame, l’allure de celui qui court. |

|

| Je savais faire des enjolivures (exactement de jolis objets) qui

s’incrustent, qui ne sont pas fondues au feu, et qui ne sont pas délavables

non plus à l’eau. |

|

M. Baud considère qu’Irtysen est un cimentier-émailliste; elle

fait référence à une technique très particulière.

Au Musée du Caire,

il y a une façade de mastaba avec des figures incrustées de ciment coloré;

c’est fait selon la méthode du cloisonné. Les contours de chaque

figure sont creusés autour et à l’intérieur, les différentes parties

sont cloisonnées et remplies de pâtes colorées. Le dessus était lissé

pour donner un aspect uni. On a de nombreux exemples de cette technique

mais c’est assez mal conservé: la partie colorée a disparu et on ne

voit plus que les trous et le quadrillage à l’intérieur des figures.

Un fragment de monument fait selon celle technique est conservé au

Louvre; il avait été présenté à l’exposition sur l’Ancien Empire.

Cette technique est connue pour la fin de l’Ancien Empire; il est

possible qu’Irtysen en soit spécialiste. Celle partie est traduite différemment

par Badawi et Sottas. Jérôme Rizzo l’a interprété non pas comme une

technique mais comme l’élaboration d’un canon des proportions de la

figure. |

|

|

|

|

| Les différentes

traductions sont reprises par Badawi; les translittérations sont

difficiles et différentes de la traduction. Il donne la traduction de

M.Baud, une traduction en allemand et la sienne. |

|

|

A. BADAWI: |

|

| "Je connais le secret de l’hiéroglyphe; conduire le rituel

d’offrande; toute magie, je l’ai apprise: rien ne m’en a échappé. |

|

| Je sais comment préparer des objets passés au feu (émaillés?); des

objets jetés (au moule), sans que le feu ne les brûle ou qu’ils soient

délavés par l’eau; Ce ne fut révélé à personne, excepté à moi seul et à mon propre

fils aîné, (car) le dieu avait commandé qu’il lui fasse une révélation

concernant cela. Je vis les produits de ses deux mains |

|

|

|

|

|

S. D0NADONI: |

|

| «Je suis quelqu’un qui connaît l’allure d’une statue d’homme,

la pose d’une statue de femme, [...],

l’attitude du coup donné au prisonnier, le regard qui plonge dans

les yeux de l’autre, l’expression d’épouvante («l’air atterré») du visage de celui qui doit être sacrifié, le balancement du bras de

celui qui tue l’hippopotame, le pas de celui qui court [...].

Cela ne s’est manifesté à personne d’autre qu’à moi et au

fils aîné de mon sang [...]. J’ai vu ce qui sortait de ses mains

lorsqu’il travaillait chaque pierre précieuse, en commençant par

l’argent et par l’or pour finir par l’ivoire et l’ébène». |

|

|

|

|

| J. RIZZO: | |

| «Je connais le secret des hiéroglyphes et la composition des rituels de cérémonies. L’ensemble des formules magiques, j’en ai acquis la maîtrise et rien ne s’y trouve qui me dépasse. Je suis, de plus, un artisan qui excelle dans son art, je sais estimer les dimensions, retrancher et ajouter jusqu’à ce qu’un corps prenne sa place; je connais l’allure d’une statue d’un homme et la démarche de la statue d’une femme, l’attitude des onze oiseaux, la convulsion du prisonnier isolé, le faire loucher, l’expression de la peur sur le visage des ennemis du Sud, le mouvement du bras de celui qui chasse l’hippopotame et le mouvement des jambes de celui qui court; je sais faire des pigments et des produits qui fondent sans que le feu les brûle, et de plus, insolubles à l’eau; je ne révélerai cela à personne, excepté moi seul et à mon fils aîné, le dieu ayant ordonné qu’il exerce en initié car, j’ai remarqué sa compétence à être chef des travaux dans toutes les matières précieuses, depuis l’argent et l’or jusqu’à l’ivoire et l’ébène». | |

|

|

|

| Les techniques | |

| Le

titre |

|

| Ce

mot a été interprété de différentes façons: |

|

|

Certains

y ont lu le mot

od, |

|

| Ce

mot se lit

gnwtj

ou ostj; il a été discuté par Montet

dans son livre, Scènes de la vie privée dans les tombeaux de Ancien

Empire. Il existe toujours sous la forme d’un duel et est écrit,

parfois, avec |

|

| En

Égypte, il y a plusieurs sortes de sculptures: la ronde-bosse, le

bas-relief, le relief dans le creux. On ne sait pas si c’était les mêmes

artistes qui travaillaient les différentes techniques. |

|

| jnk grt Hmw jqr m Hm.t=f pr=f Hr-tp m rxwt~n=f | |

| Car

je suis un véritable artiste accompli en son art qui se distinguait par

ce qu’il avait appris. |

|

| Hm.t est le savoir-faire, la technique, l’art. | |

| Dans l’Égypte ancienne, on ne distingue par artisan et artiste; il est celui qui maîtrise une technique et doit la porter à la perfection; c’est la recherche de Maât, de l’harmonie. On insiste sur l’apprentissage avec rxwt~n=f plutôt que sur le résultat avec rx=kw. | |

| Il ressort de cette phrase une fierté de l’artisan qui sait maîtriser ce qu’il doit faire: c’est essentiel dans ce document. Il est fier de son savoir, de ses capacités techniques et il a le sens de la valeur de ce qu’il fait. | |

| Du

point de vue technique, on ne comprend pas ce qu’il fait exactement car

il y a de nombreux termes qui nous échappent. Il y a plusieurs pistes: la

sculpture; le bas-relief, car il évoque des choses concrètes figurées

sur les bas-reliefs égyptiens. |

|

| La

notion de secret |

|

| Il y a tout au long de la stèle, une notion de connaissance, à la fois un savoir, une technique, et une connaissance particulière: les hiéroglyphes, tout le monde ne les connaissait pas. Certains scribes spécialisés en hiératique ne savaient pas lire les hiéroglyphes. Nous ne savons pas comment se faisait la mise en page d’un texte ; on suppose que des prêtres décidaient de la place d’un texte dans une tombe royale, dans un temple. Parmi les artisans, certains qui avaient la connaissance des hiéroglyphes et étaient capables de lire les textes devaient les mettre en place. On sait que pour les textes pariétaux, il y avait une version en hiératique sur papyrus qui devait être transposée en hiéroglyphes par l’artiste pour la mise en place. | |

| jw rx=kw sStA n(y) mdw-nTr sSm.t n(y).t Hby.t HkA nb apr~n(=j) sw nn swA=t(w) jm Hr=j | |

| Je

connais le secret des hiéroglyphes, la conduite des liturgies; la magie,

je m’en suis doté sans que rien me dépasse. |

|

| Ce

passage montre que cette connaissance n’est pas donnée à tout le

monde. «Secret» ne veut pas dire que c’était caché mais réservé.

Le prêtre Xr(y)-Hb

est celui qui porte le livre où sont écrits

les liturgies ou les rituels. Cela oriente vers une fonction particulière

du personnage qui vient en opposition avec le manque de soin de l’écriture. |

|

| Le document insiste aussi sur la transmission du savoir: elle est réservée au fils aîné, qui manifeste certaines compétences. Il a transmis tout cela à son fils. De même, à Deir el Medineh, ce sont les fils qui deviennent artisans de leur père; il y a une transmission du savoir des pères aux fils. |

|

Vers les images |

Pour lire correctement les translittérations vous devez posséder la police adaptée. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur "Thot", puis "enregistrer le lien sous.." sur le bureau (ou autre). Après le téléchargement coller pour terminer la nouvelle police dans "Polices" que vous trouverez dans "Panneau de configuration". Sous Windows 10 dans recherche taper "polices" et coller la police de translitération qui aura pour nom dans les polices : Glyphotext Transliteration |

Vers les liens |