| Maquette en argile d'une chapelle trouvée à Deir Rifa et datant du Moyen Empire. |

|

|

| Cette maquette, qui mesure 13,5 cm de haut, large de 25,5 cm et profonde de 29 cm, était posée dans les tombes des personnes qui ne pouvaient acquérir une chapelle en pierre |

|

|

|

Quatre colonnes marquent

l'entrée et le patio. La base de cette maquette a la forme d'une table d'offrande. Devant les colonnes l'on a déposé des offrandes alimentaires. |

Dès l'antiquité les pyramides occupent une grande place dans la symbolique liée à la renaissance.

La pyramide a une longue histoire, en Égypte, depuis la pyramide à degrés élevée pour Djeser, à Saqqarah, au tout début de l’Ancien Empire, jusqu’aux pyramides de Méroé et Napata, encore au IVème siècle de notre ère. Après les exemples confinant au gigantisme de la IVème dynastie, les rois continueront à adopter ce type de sépulture pendant tout le Moyen Empire, mais avec des matériaux de moindre qualité. Au Nouvel Empire, tandis que les pharaons sont ensevelis dans la Vallée des Rois, au pied de la Cime thébaine, pyramide naturelle, les particuliers vont à leur tour utiliser cette forme remarquable, liée au devenir céleste du défunt. La partie supérieure des pyramides et des obélisques est nommée "pyramidion". Les tombes des rois, de la période qui va de l'Ancien Empire à la fin du Moyen Empire, sont couronnées de ce type de bloc unique de pierre. Durant le Nouvel Empire le pyramidion va servir uniquement à couvrir les petites pyramides, en briques, des tombes des particuliers.

Ces scènes nous montrent les principaux dieu du panthéon égyptien : Rê-Haraktis, le dieu solaire, Osiris, le dieu du Règne des Morts.

Sur cette face le sommet du pyramidion porte le disque solaire naissant à l'horizon.

La face, située à droite du dieu Osiris, nous montre le défunt accomplissant le signe d'adoration au dieu de l'au-delà.

Le haut du pyramidion est gravé du signe chen, trois signes de l'eau, un autel pour manger et deux yeux oudjat.

Sous les yeux nous trouvons le dieu Anubis couché sur le toit de la tombe.

Il s'agit Amenope épouse de Ptahemuia et de trois filles : Moutemuia et Isis, la dernière n'est pas nommée. Les trois femmes et l'enfant sont placés sous le signe de l'horizon. L'épouse et les filles sont en prière. Sur la face Sud (plaquée contre le mur de la salle) se trouvent deux femmes, non identifiées, en prière, sous le signe de l'horizon..

A gauche : le signe chen, le signe du cosmos, le hiéroglyphe de l'eau, un autel pour manger et deux yeux oudjat.

"Adoration à Osiris, baissant la terre devant le grand dieu Rê-Haraktis, gouverneur de l'éternité, qui permet d'entrer et de sortir de la nécropole pour voir le disque solaire chaque jour et respirer l'air mélangé avec de la myrte, encens et autres choses bonnes et pures"

|

Le signe chen, le signe du

cosmos, le hiéroglyphe de l'eau, un autel pour manger et deux yeux

oudjat. Au-dessous Anubis couché sur le toit de la tombe. |

|

|

| Pyramidion de Ptahemuia. |

|

|

|

Pyramidion de Ptahemuia. Osiris et Rê-Horaktis. |

|

|

| Ptahemuia en adoration. |

|

|

| L'épouse est mentionnée comme "Chanteuse d'Amon". |

|

|

| Pyramidion de Ptahemuia. |

|

|

| Le dieu Anubis. |

|

|

| Le signe chen, le signe du cosmos, le hiéroglyphe de l'eau, un autel pour manger et deux yeux oudjat. |

|

|

|

Le signe de l'horizon. Le signe chen, le signe du cosmos, le hiéroglyphe de l'eau, un autel pour manger et deux yeux oudjat. |

|

|

| Une table d'offrande est placée devant le dieu Osiris. |

|

|

| Le dieu Rê-Horaktis et le dieu Osiris. |

| Le cône funéraire d'Amenemka provient de Thèbes et date du Nouvel Empire. | ||||

|

|

||||

|

Le cône funéraire mesure 20

cm de long. Cet objet de terre cuite, normalement de forme conique, possède à sa base une estampille composée de textes hiéroglyphiques à caractère funéraire. Les cônes funéraires égyptiens sont réalisés en terre, modelés à la main, et postérieurement cuits dans un four. De très nombreux cônes funéraires ont été découverts dans la région Thébaine, et c'est Jean-François Champollion qui le premier mentionna ces objets et tenta d'expliquer la signification. Ces cônes, trouvés en grande quantité, furent l'objet de curiosité et de spéculation de la part des premiers égyptologues, au milieu du siècle dernier, pour trouver l'utilité et la signification; discutions qui sont encore loin d'être résolues avec satisfaction. Comme déjà mentionné les cônes de terre modelés à la main avaient généralement une forme conique avec une base circulaire. Mais l'on trouve aussi des cônes, moins nombreux, qui ont une forme pyramidale avec une base carrée ou rectangulaire. La taille des cônes oscille de 10 à 35 cm de longueur, avec une base comprise entre 5 et 10 cm de diamètre ou de côté. Les textes hiéroglyphiques sont inscrits en relief grâce à une estampille réalisée lorsque la terre était encore humide et avant la cuisson. Le sceau devait être en bois ou en pierre, il servait à estampiller une multitude de cônes lorsque la production était nécessaire. L'on a retrouvé une multitude de cônes, avec une estampille identique, appartenant à un même personnage, et réalisés grâce au même sceau. La majorité des cônes présentent un aspect "vermoulu" sur les faces externes, l'intérieur étant de couleur noire. La variation des couleurs des cônes funéraires provient des hautes températures irrégulières lors de la cuisson. Les formules funéraires en vigueur dans les textes cohabitent avec le nom et les titres des nombreuses personnes dont l'on a découvert la tombe, ou bien grâce à d'autres documents, l'on sait qu'elles furent enterrées dans la nécropole Thébaine de la XVIIIème à la XXVIème dynastie. L'on a découvert des cônes funéraires, en plus petite quantité, de forme rectangulaire ou triangulaire et portant plusieurs estampilles. Ces objets semblaient avoir été utilisés pour intégrer une construction. De nombreux cônes, estampillés de textes hiéroglyphiques, conservent des restes de peintures. Normalement, la part qui correspond au tronc était peinte de couleur blanche, et la partie circulaire de la base, de couleur rouge. Les inscriptions estampillées sur la base des cônes sont, dans la majorité des cas, de caractère funéraire. Les textes se présentent en colonnes ou lignes horizontales inscrites dans un cercle. Dans la majorité des cas ils se lisent de gauche à droite et de haut en bas. Normalement ils présentent un texte d'introduction qui comprend une formule funéraire du type "le vénérable devant Osiris" ou bien il mentionne le défunt "du nom d'Osiris". Le texte se poursuit avec les titres et le nom du défunt pour se terminer par l'épithète funéraire" le justifié". Il existe de nombreuses exceptions en référence aux différents types d'inscriptions: par la formule utilisée, par la quantité des colonnes ou lignes de textes, par leurs dispositions ...etc. Il arrive que la formule funéraire soit absente et elle est remplacée par une prière au soleil, l'on peut trouver aussi uniquement les titres et le nom du défunt. Quelques estampilles présentent, en supplément des textes hiéroglyphiques, une image du défunt dans la position de prière ou bien assis devant une table d'offrandes, seul ou accompagné de son épouse. Dans quelques occasions apparaît une représentation de la barque solaire ou d'autres symboles funéraires. Le nombre des colonnes de textes fluctuent entre un maximum de sept et un minimum de un. Les textes inscrits, en lignes horizontales, oscillent entre deux et neuf. Plus de 60% sur la totalité des cônes présentent les textes en trois ou quatre colonnes ou lignes, et souvent l'on trouve entre elles un trait vertical, ou horizontal, de séparation. Quelques cônes présentent des textes inscrits d'une manière irrégulière quand à la disposition et à la lecture. Pour Jean-François Champollion les cônes étaient une espèce d'étiquette funéraire et ils avaient la même utilité que les "bouts" de bois qui se trouvaient dans les sarcophages ou momies à l'époque grecque. Pour Auguste Mariette le cône évoque le signe hiéroglyphique utilisé pour écrire la parole "offrande ou donner", il mentionne également que de nombreuses fois l'objet est entouré d'une poussière blanche semblable à de la farine, ce qui donne une ressemblance du cône avec le pain d'offrande, mais il doute que la seule fonction symbolique soit celle-là. Selon Maspero les cônes étaient déposés en terre devant l'entrée de la tombe et ils étaient en relation avec sa forme externe qui était une reproduction en terre des pains coniques d'offrandes. Maspero rejoint ainsi l'opinion de Mariette. Flinders Pétrie, lors du congrès de Leiden, s'en remet à l'opinion de Maspero et mentionne qu'il s'agit bien de simulacre de pain d'offrande. L'égyptologue Français Daressy, dans l'introduction de son "Recueil des cônes funéraires", repasse en revue les différentes théories en vigueur à cette époque. Il y expose son opinion personnelle: "cette action, de déposer des cônes (ou pierres) devant l'entrée des tombes, rejoint les coutumes de certains peuples qui disposent des pierres à côté des tombes comme pour signaler sa visite au défunt, une sorte de "carte de visite" que les parents ou amis attestent au défunt". Bernard Bruyère mentionne que les cônes funéraires, de terre cuite, sont les simulacres d'un pain d'offrande spécialement destiné au dieu Osiris, ils confèrent le même ordre d'idée magique que les ouchebtis. Pour Bernard Bruyère ce phénomène est uniquement thébain. En 1926 Bernard Bruyère poursuit les fouilles à Deir el-Medinet et il trouve un bloc de terre peint de couleur rouge, taillé en biseau diagonal avec quatre estampilles. Bruyère mentionne que ces blocs pouvaient servir de pierre d'angle pour délimiter l'aire de la tombe. Sur les écrits des fouilles de Bruyère à Deir el-Médinet en 1926 page 54, il mentionne: "Pavés et cônes funéraires sont des objets de même espèce et font partie les uns et les autres d'offrandes alimentaires en simulacre.... Si le cône blanc est un pain, le pavé peut-être soit un morceau de viande, à cause de sa forme et de sa couleur rouge, soit une tranche de gâteau arrosée d'une libation..." Les cône funéraires, avec inscriptions, apparaissent sous la XVIIIème dynastie avec le règne d'Ahmosis. Dès l'époque de Thoutmosis Ier l'on en trouve divers exemplaires. Exceptés la période amarnienne, les cônes seront utilisés jusqu'à l'époque ramesside, puis ils vont complètement disparaître sous les dynasties suivantes. L'on retrouve les cônes funéraires dans la zone de l'Assassif sous les XXVème et XXVIème dynasties, ils décoraient les tombes des notables de l'administration thébaine. A partir de cette période les cônes funéraires disparaîtrons totalement des tombes de Thèbes. Des cônes funéraires, sans inscription, furent trouvés dans des localités éloignés de Thèbes: Naga el-Deir, Abydos, Armant, El Rizeigat, Et Tod et Guebelein. Georges Daressy parle d'un voyage d'inspection en l'an 1889 avec le Directeur du Service des Antiquités d'Égypte, il écrit: "...j'ai ramassé dans ce cimetière un certain nombre de cônes funéraires semblables à ceux de Gournah, mais sans inscription, déjà à Abydos j'en avais remarqué quelques-uns, l'usage de cet objet n'est donc pas spécial à la région de Thèbes". Des cônes avec inscriptions proviennent aussi de zones éloignées de Thèbes: Ed Der, situé à 7 km au Nord d'Esna. Georg Steindorff, durant les fouilles en Nubie au cours des années 1929 et 1934, a découvert dans la tombe S65 de la nécropole d'Antiba, un cône dont l'estampille donne le même personnage que des cônes de Thèbes. Quelques cônes funéraires proviennent de la région de Tombos située au Nord de Kerma dans la Nubie Soudanaise. C'est la première fois que l'on découvrit des cônes funéraires dans une région aussi éloignée de Thèbes. La quasi totalité des cônes funéraires des nécropoles de Thèbes ont été trouvés en dehors de leur lieu d'origine. Ils étaient disséminés dans une grande zone de la montagne thébaine. En comparaison l'on a très peu d'exemplaires trouvés lors des fouilles qui appartiennent au propriétaire de la tombe attenante. Quelques exemples de cônes funéraires sont estampillés au nom seul d'une femme. L'égyptologue américain Herbert E.Winlock, qui fut Directeur du Métropolitan Museum de New York, a réalisé dans la zone de Deir el-Bahari de nombreuses fouilles ainsi qu'à Lisht dans l'oasis d'El Kharga. Il découvrit la tombe de Meketre qui contenait de magnifiques maquettes de bois peint. Durant les fouilles, de la partie basse, de l'avenue conduisant au temple de la reine Hatshepsout à Deir el-Bahari, Winlock découvrit une nécropole de la XIème dynastie dont les tombes étaient totalement recouvertes depuis 34 siècles. Au début des fouilles apparurent deux rangées de cônes funéraires fortement scellés dans le mortier de la façade tels que les avaient apposés les ouvriers qui construisirent cette tombe durant la XIème dynastie. Dans son article Winlock fait référence à la publication de Rhind, 75 ans auparavant, et dont personne n'avait fait cas de ses conclusions.

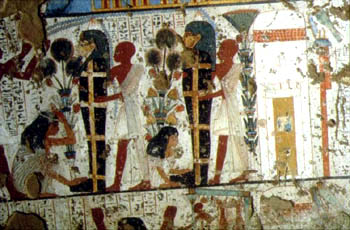

Winlock mentionne aussi la sagacité qu'avait eu Norman de Garis en décrivant les peintures de la tombe du vestibule de la chapelle funéraire de la tombe numéro TT 181dans la zone d'El Khokha et appartement au sculpteur Nebamon et Ipuki. Les peintures du mur Nord-Ouest montrent les dernières cérémonies réalisées devant la tombe. Nous y voyons les deux momies, deux femmes qui se lamentent et deux prêtres qui maintiennent les momies debout, pendant qu'un prêtre ritualiste donne la libation aux deux défunts. Derrière cette scène apparaît la façade de la tombe dont nous pouvons distinguer, tout en haut de la porte, quatre rangées de cercles peints en rouge.

L'égyptologue

Davies avait suggéré que ces cercles rouge étaient la représentation

picturale des cônes funéraires, il mentionne en même temps deux tombes

de la nécropole thébaine qui avaient une représentation similaire.

Winlock apporte une nouvelle hypothèse qui met en relation les cônes

funéraires comme un élément purement décoratif, ils pouvaient symboliser

les poutres de bois qui sortaient des façades des premières maisons

antiques de l'Égypte ancienne. En 1934, L. Borchardt, Königsberger et H.

Ricke publièrent une grande étude sur l'utilisation des cônes funéraires

dans les tombes thébaines. Ils arrivèrent à la conclusion qu'il

s'agissait d'éléments architecturaux décoratifs qui étaient posés à la

manière de frises au-dessus de la porte et le long de la façade de la

tombe. Rhind avait publié ces conclusions identiques,72 avant, sans que

son opinion fut prise en considération par les égyptologues de son

époque.

|

||||

|

|

||||

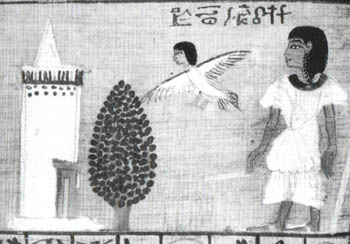

Le cône funéraire d'Amenemka

porte les titres de "Second prophète de Menkheperê (Thoutmosis III)

Amenemka et son épouse la Chanteuse d'Amon Meritrê. La tombe d'Amenemka

n'a pas encore été découverte, elle se situe probablement dans l'Assassif

ou à Dra Abu el-Nagra, deux aires importantes de la nécropole thébaine.

|

Une ligne de hiéroglyphes encadre le soleil qui est poussé par le scarabée ailé Khépri.

Le dieu Khépri pousse le soleil du matin et maintient entre ses pattes arrières le signe chem, qui représente le cosmos.

Les ailes du scarabée contiennent deux serpents ailés qui protègent le disque solaire.

Sous les ailes du scarabée et sous les serpents nous trouvons une frise de kakérous.

La scène d'adoration aux Quatre Enfants d'Horus est placée sous le signe hiéroglyphique du ciel.

Padikhnoum apporte des offrandes aux Quatre Enfants d'Horus qui sont sous la protection de la déesse Isis.

Les Enfant d'Horus tiennent des plantes vertes qui évoquent la renaissance.

| Stèle en bois stuquée et peinte de Padikhnoum. |

|

|

| Tables d'offrandes. |

|

Table d'offrandes en

calcaire, d'origine inconnue, qui date du Nouvel Empire. Elle mesure 27 cm de large pour une longueur de 37,5 cm. |

|

|

|

Les images gravées sur cette

table d'offrandes montrent deux aiguières et un pain. Les deux cavités, qui sont des deux côtés des aiguières, étaient utilisées pour recevoir le liquide des récipients. Ce liquide pouvait-être de l'eau, de la bière ou du lait que l'on offrait au défunt. |

|

|

| Le pain placé entre les deux aiguières. |

|

|

|

Table d'offrandes, en

calcaire, circulaire, provenant d'Abu Rawaix. Cette table d'offrande a été découverte dans une tombe de la Période Prédynastique avec d'autres offrandes. |